労災保険・特別加入 一人親方と中小事業主の違いについて

こんにちは!企業発展支援協会です。

今回のテーマは、

「労災保険・特別加入 一人親方と中小事業主の違い」についてです。

建設業では以下のような働き方をされている人がいます。

① 労働者

② 労働者と同じような働き方をする会社の社長・役員・家族従事者

③ 建設業の一人親方

労災保険は、労働者のための国の保険制度で、事業所単位、つまり会社単位で労災保険の手続き等をします。

なので、①の方は、会社の労災保険に従って手続きをします。

②と③の方は、

労災保険特別加入という制度を使って、労災保険加入の手続きをすることができます。

労災保険特別加入は強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度ではありますが、現場入場の際に特別加入が必要となることが多いのが現状です。

今回は、

②労働者と同じような働き方をする会社の社長・役員・家族従事者と、

③建設業の一人親方

の方々にぜひ読んでいただきたい内容となっております!

まず、②と③の違いですが、ズバリお尋ねします。

労働者を1年間で通算100日以上、雇っていますか?

→答えが「はい」 の方は、②の中小事業主様の特別加入に該当します。

→答えが「いいえ」の方は、③の一人親方様の特別加入に該当します。

この答えをもとに、具体的に見ていきます。

◆ 労働者とは何ですか?

『労働者』とはどういう人のことを指すのか?ですが、

労働基準法第9条に、

「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とあります。

つまり、

「正社員・アルバイト・契約社員などの雇用形態は関係なく

会社が雇用し

業務上の指揮命令を行い

お給料を支払っている」

人のことを言います。

◆ 100日以上とは何ですか?

100日以上と記載したのは、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を雇用している場合は、常時労働者を使用しているものとして取り扱われるためです。

通算100日とは、『人数×使用日数』で計算をします(延べ人数)。

例えば アルバイト2名×年間50日 雇用 = 通算100日となります。

100日とは、雇用「見込」で構いません。

◆ ②中小事業主の特別加入について

中小事業主の特別加入は「労働者」を雇用しているだけではなく、中小事業主等と認められる事業規模というものがあり、

以下に定める数の労働者を常時使用する場合に限られます。

●金融業、保険業、不動産業、小売業 →労働者数50人以下

●卸売業、サービス業 →労働者数100人以下

●上記以外の業種 →労働者数300人以下

工場や支店などがある場合は、それぞれの労働者数を合計したものになります。

加入時は規定の労働者数以下であっても、中小事業主加入後に事業が拡大して規定の労働者数を超えた場合、中小事業主に該当しなくなるので特別加入は脱退となります。

また、雇用している労働者がいなくなった場合も、脱退となります(※一部例外あり)。

中小事業主の場合は、労働保険事務組合に委託し、会社(屋号)の現場に関する労災保険の成立をしたうえで、中小事業主の特別加入の手続きをすることになります。

業種の制限はありません。

会社(屋号)の労災保険料率と同じ料率が、中小事業主の特別加入の料率に適用されます。

注意点としては、中小事業主の要件に該当している場合であっても、社長業だけをしている事業主は特別加入の対象にはなりません。

あくまで労働者と同じような時間に労働し、労働者と同じような業務を行っている人のみが中小事業主の特別加入の対象になります。

◆ 一人親方の特別加入について

一人親方の特別加入は、常時使用労働者を雇用していない、もしくは雇用していても年間延べ100日未満である方が対象となりますが、加入の手続きは一人親方等の団体を通して行うことになっています。

一人親方の特別加入は、加入できる業種が決まっています。

建設業の一人親方、個人貨物運送業者、林業の一人親方、歯科技工士、ITフリーランスなどがありますが、必ず、建設業の方は建設業の一人親方団体に加入する必要があります。

注意点として、1日~100日未満の労働者を雇う場合、また、元請工事(施主から直接請ける工事)を行う場合は、会社(屋号)の労災保険を成立しなければならない場合があります。

◆ 最後に

労災保険は適切に加入手続きをしていないと、実際に労災事故が起こった際に労災給付の申請が認められない可能性があります。

また、特別加入はさかのぼっての加入ができず、最短の加入日は労働局に加入の申請をした翌日からとなります。

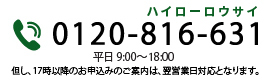

企業発展支援協会では、

中小事業主様の特別加入と、建設業の一人親方様の特別加入の両方を取り扱っています。

お客様のご状況に合わせての適切なお手続きのお手伝いができればと思っています。

加入をご検討中の方がいらっしゃいましたら、お早めに企業発展支援協会までご連絡ください!